本帖最后由 惊殊 于 2011-4-14 20:06 编辑

二十四禅图 高尔泰、浦小雨 绘画 大智化人 新题 由著名画家高尔泰、浦小雨绘制的系列禅画,内容丰富,风格古朴优美,人物形象生动传神,为不可多得的绘画精品。大智化人精选了其中有代表性的作品二十四幅,一一题写了画名,并对说明文字进行了精心整理,以便于读者欣赏、阅读。欢迎博友收藏、引用。(此文转自QQ空间) 01. 无 生 秘 义

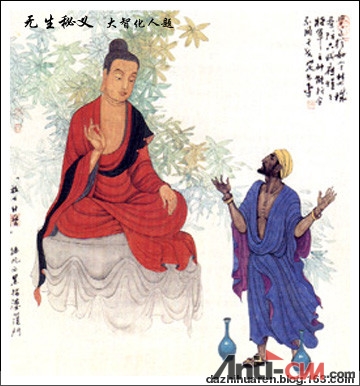

01. 无 生 秘 义

佛陀住世时,有一位黑氏婆罗门,两手举着两个花瓶,前来献佛。

佛对黑氏婆罗门说:“放下吧!”

婆罗门便将左手举着的花瓶放下。

佛陀又说:“放下吧!”

婆罗门又将右手举着的另一个花瓶放下。

接着,佛陀还是对他说:“放下吧!”

这时,黑氏婆罗门问道:“我已经两手空空,请问您还要我放下什么?”

佛陀说:“我不是让你放下手中的花瓶,我教你放下六根、六尘和六识。你将它们统统放下,便可超脱生死,永出轮回。”

黑氏婆罗门当下悟到了无生忍。

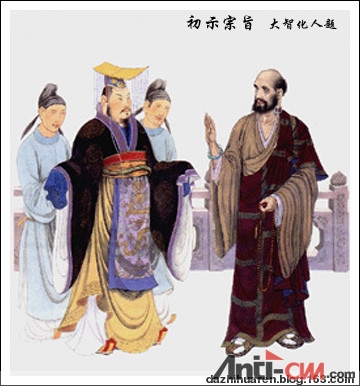

02. 初 示 宗 旨

02. 初 示 宗 旨

菩提达摩祖师到东土时,受到梁武帝的迎请。梁武帝问道:

“朕即位以来,造寺写经,度僧不少,有何功德?”

达摩祖师答道:“这些算不上真正的功德,只能获得人天小果。”

梁武帝问:“如何才是真正的功德?”

祖师答道:“若得根本智慧,清净空寂,圆融无碍,才是真正的功德。真正的功德,不是以世间有为法所能求得的”

梁武帝又问:“请问圣僧,什么是圣谛第一义?”

祖师并不直接回答,却说:“法界空寂,本来无圣可言,更不必说圣谛了。”

梁武帝不解地问:“现在面对着朕的不是圣人,又是谁呢?”

祖师知其不切法要,便摇头说:“不知道。”

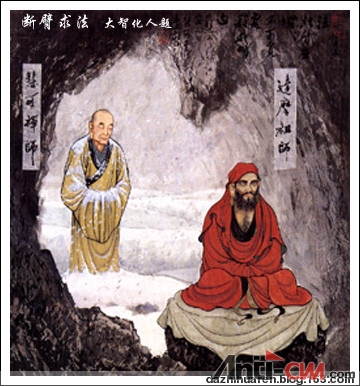

03. 断 臂 求 法

03. 断 臂 求 法

禅宗二祖慧可禅师,青年时为人豁达豪爽,博览群书,因不满足于儒道易数,四处访贤求道。听说有位天竺来的神僧达摩住在少林寺,便前往拜访。慧可虽时时伺机参问,但达摩时常面壁禅坐,并不向其开示。慧可只好守候在洞外。深冬季节,一日,天降大雪,慧可仍然挺立在洞外风雪之中。达摩祖师问道:

“你因何事,久立不去?”

慧可眼里含着泪水说:“只求和尚为我开示无上妙法。”

达摩见多了那些谈玄猎奇,无志实修的知解之徒,对他淡淡地说:

“如来无上妙道,非同世俗学问,需要具备能行难行、能忍难忍的毅力,以及坚持不懈、百折不回的恒心,方可学修。贪图小智,无德无义,谄曲轻慢者,不能受持。”怎料,慧可竟然以刀自断左臂,并置于达摩祖师面前,以表决心。

慧可这些坚定求法的举动最终得到了达摩祖师的认可,并赐法名“慧可”。此后,慧可跟随达摩祖师,朝夕参学修行,长达九年,终于得其心要,继承衣法。临别时,达摩祖师说:

“二百年后,此如来禅法将在中华国广泛传播,虽然说理者多,通理者少,明道者多,行道者少,但自参自悟,潜行密证者仍然成千上万,不可胜数。” 04. 法 界 眷 属

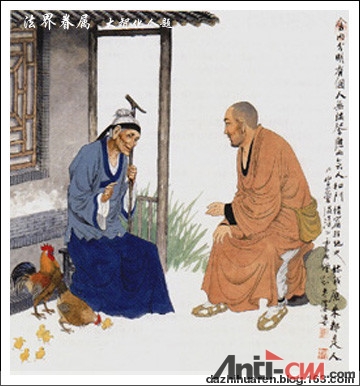

04. 法 界 眷 属

有一位云水僧一路参访,一日来到由一位老妇人管理的庵堂前休息。他问老妇人:“师姑,这座庵堂里除你之外,还有其他的眷属吗?”

老婆婆:“有。”

云水僧:“怎么没有看到呢?”

老婆婆:“喏!山河大地,若草若木,都是我的眷属呀!”

云水僧:“无情不是有情,那些山河草木何曾是师姑的样子?”

老婆婆:“那你看我是甚么样子?”

云水僧:“俗人。”

老婆婆:“你也不是出家人。”

云水僧:“师姑,你可不能混淆佛法。”

老婆婆:“我并没有混淆佛法呀!”

云水僧:“俗人主持庵堂,草木皆成道友,你这样不是在混淆佛法,是什么?”

老婆婆:“法师!你不可那么说,要知道你是男人,我是女人,何曾混淆?” 05. 拜 诣 真 身

05. 拜 诣 真 身

南塔光涌禅师初参仰山禅师时,仰山问他:“你来做什么?”

光涌答:“来拜见禅师。”

仰山又问:“见到禅师了吗?”

光涌答:“见到了!”

仰山再问:“禅师的样子像不像驴马?”

光涌说:“我看禅师也不像佛!”

仰山继续追问:“既不像佛,那么像什么?”

光涌从容回答:“若有所像,与驴马有何分别?”

仰山大为惊叹,感慨地说:“凡圣两忘,情尽体露。二十年来,我以此试人,无一能解者。请你善加保任。”

此后,仰山禅师一见到人就赞叹:“光涌,乃肉身佛也。” 06. 古 镜 茶 坊

06. 古 镜 茶 坊

有道禅师当初行脚时,路过一间茶坊,因为口渴,就顺道进去,想喝杯茶小憩一下。店主一看是位云水僧,就热情招呼道:“禅师!辛苦了吧?喝茶吗?”

只见有道禅师用平淡眼光看了一下店主,点了一下头。

店主似乎也是禅道高手,小心谨慎地说道:“想必您是一位禅道高深的禅师,小的有一个问题想请教您,如果您告诉我,我就供养您,如何?”

有道禅师:“你问吧!”

店主问道:“古镜未磨时如何?”

有道禅师很快答道:“黑如漆。”

店主再问道:“古镜既磨了以后如何?”

有道禅师回答道:“照天照地。”

店主不以为然,说道:“对不起!恕不供养。”说着转身就走开了。

有道禅师愣了一下,心想:“我数十年参禅,现在连这个卖茶人都不如,惭愧!”于是痛下决心,勤苦参学,闭门深修,终于开悟。

三年后,有道禅师又出现在这家茶坊的门口。店主仍亲切的招呼道:“呵!三年不见,仍想请教那句老话,古镜未磨时如何?”

有道禅师顺口说道:“此去汉阳不远。”

店主再问道:“古镜既磨后如何?”

有道禅师回答:“黄鹤楼前鹦鹉洲。”

店主听后,诚恳地说:“请禅师接受我的供养!”随即转身吆喝道:“伙计!泡茶,泡茶,泡好茶!”

07. 喝 消 轻 重

07. 喝 消 轻 重

翰林学士苏东坡,听说荆南玉泉寺承皓禅师禅门高峻,机锋难触,心中甚为不服。于是微服求见,想要试一试承皓禅师的禅 功如何。刚一见面,东坡就说:

“听说禅师禅悟功夫很高,请问,禅悟是什么?”

承皓禅师不答反问道:“请问尊官贵姓?”

东坡答道:‘姓秤,称天下长老有多重的秤!’

承皓禅师大喝一声,说道:“请问,这一喝有多少重?”

东坡无以为对,遂礼拜而退。 08. 生 死 思 量

08. 生 死 思 量

金山昙颖禅师,曾游京城,住在李端愿太尉的花园里。有一天,太尉问他:

“请问禅师,人们常说的地狱,究竟是有呢,还是没有呢?”

昙颖禅师回答道:“诸佛如来说法,向无中说有,虽有还无;太尉现在向有中觅无,是无中现有。人眼前见牢狱时,为何不心内见天堂?欣喜和恐怖都在于心,天堂地狱都在一念之间,善恶造作皆能成境,太尉若能了知自心的作用,自然就不会有疑惑了。”

太尉:“心,如何了知?”

昙颖:“善恶都莫思量。”

太尉:“不思量后,心归何所?”

昙颖:“心归无所。如《金刚经》所说,应无所住,而生其心。”

太尉:“人若死时,归于何处?”

昙颖:“未知生,焉知死?”

太尉:“生则我早已知晓。”

昙颖:“请道一句,生从何来?”

正当太尉沉思时,昙颖禅师用手直捣其胸,喝道:“你在这里思量个什么?”

太尉:“明白了,只知贪程,不觉蹉跎。”

昙颖:“百年一梦。”

太尉李端愿当下有悟,而说偈曰:

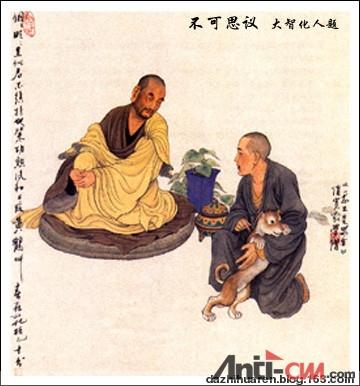

“三十八岁,懵然无知。及其有知,何异无知?” 09. 不 可 思 议

09. 不 可 思 议

有一次,一位学僧问惟宽禅师:“狗有没有佛性?”

“有。”惟宽禅师不假思索地回答。

学僧又问:“禅师你有没有佛性?”

禅师答道:“我没有。”

学僧不解地问:“佛说一切众生皆有佛性,为什么你却没有呢?”

禅师说:“因为我不是一切众生。”

“你既然不是众生,那一定是佛吧?”

“也不是佛。”

“那究竟是何物呢?”

“也不是物。”

学僧思考片刻后,问道:“可以看得见,想得到吗?”

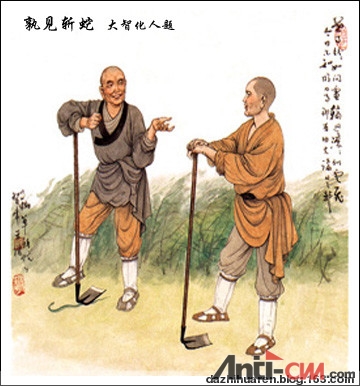

禅师笑着答道“不可思,不可议,所以说不可思议。” 10. 孰 见 斩 蛇

10. 孰 见 斩 蛇

有一位讲经僧来参访智常禅师,禅师正在田间锄草。忽然草中窜出一条蛇来,禅师举起锄头便砍。讲经僧不以为然地说道:“久仰禅师道风,今天一见,原来是个粗行沙门。”

智常禅师道:“像你这么说,究竟是你粗,还是我粗?”

讲经僧于是展开辩论,问道:“什么是粗?”

禅师放下锄头。

讲经僧又问:“什么是细?”

禅师举起锄头,作斩蛇的姿势。

讲经僧不明白智常禅师的意思,又问道:“你根据什么道理这样做呢?”

禅师道:“凭什么,且不说。请问你什么地方看见我斩蛇了?”

讲经僧理直气壮地答道:“当下!”

智常禅师以训诫的口气对这位讲经僧说:“你当下见不到自己,却来见到斩蛇做什么?”

讲经僧终于有省。

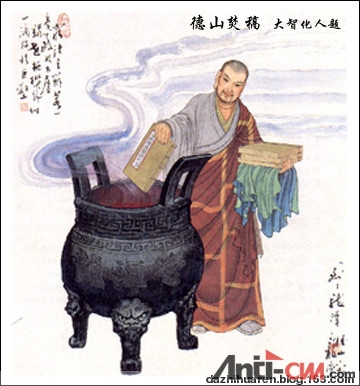

11. 德 山 焚 稿

11. 德 山 焚 稿

德山禅师本是北方讲经说法的大师,因不满南方禅门教外别传的说法,携带自著的“《金刚经》青龙疏钞”南来抗辩。才到南方就受到一位老婆婆的奚落,自此收敛起狂傲的心,并请问老婆婆,近处有什么宗师可以前去参访?老婆婆告诉他在五里外,有一位龙潭禅师,非常了得。

德山禅师到了龙潭,一见龙潭禅师就迫不及待的问道:“这是什么地方?”

龙潭禅师回答道:“龙潭!”

德山禅师逼问道:“既名龙潭,我在此巡回,既不见龙,又不见潭,这是何故?”

龙潭禅师就直截了当地告诉德山禅师:“你辛苦了,你已到了龙潭!”

这天夜里,德山向龙潭禅师请益,站在龙潭禅师座前久久不去。龙潭禅师说道:“夜已很深,你为何还不下去!”

德山道过晚安,告辞回去,走到门口,又再回来,说道:“外面实在太黑,学僧初到,不知方向。”

龙潭禅师就点燃了一支蜡烛给他,正当德山伸手来接时,龙潭禅师又把蜡烛吹灭了。德山忽然大悟,立刻跪下来,向龙潭禅师顶礼。龙潭禅师问道:“你见到了什么?”

德山禅师回答道:“从今以后,我对天下所有禅师的舌头,都不会再怀疑了。”

第二天,德山禅师将自己写的疏钞拿到堂前当众焚烧。当火焰燃起时,他吟唱道:“穷诸玄辩,若一毫致于太虚;竭世枢机,似一滴投于巨壑。” 第二天,德山禅师将自己写的疏钞拿到堂前当众焚烧。当火焰燃起时,他吟唱道:“穷诸玄辩,若一毫致于太虚;竭世枢机,似一滴投于巨壑。”

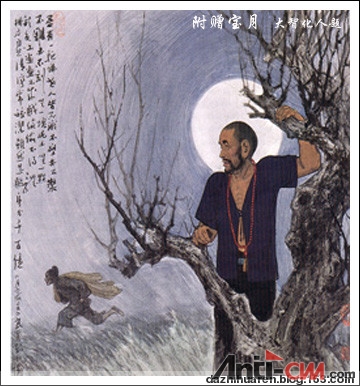

12. 附 赠 宝 月

12. 附 赠 宝 月

良宽禅师除了外出弘法,平时就居住在山脚下一间简陋的茅棚里,生活过得非常简单。有一天晚上,他从外面讲经回来,刚好撞上一个小偷正在光顾他的茅棚,小偷看到禅师回来了,慌张得不知如何是好。

良宽禅师平和地对那个两手空空的小偷说:“找不到可偷的东西吗?想你这一趟是白跑了。这样吧,我身上的这件衣服,你就拿去吧!”

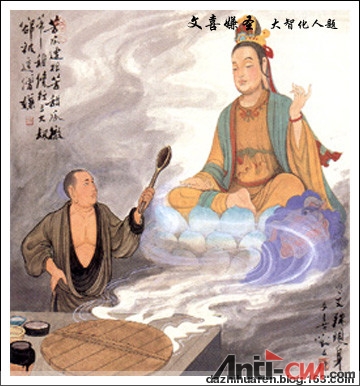

小偷抓着衣服就跑,良宽禅师赤着身子,在月光下望着小偷的背影,无限感慨地自语道:“可惜啊,我不能把这美丽的月亮送给他!” 13. 文 喜 嫌 圣

13. 文 喜 嫌 圣

文喜禅师朝拜五台山,一日傍晚,途中经金刚窟般若寺,遇见一位牵牛的老翁。

文喜问:“请问长者,可否借宿一晚”

老翁答道:“你有执着心,不能留你住。”

文喜解释说:“我没有执着心。”

老翁问:“你受戒了吗?”

文喜答:“早都受过戒了。”

老翁说:“既然没有执着心,还用得着受戒吗?”

文喜禅师无言以对,作礼告退。再回头时,老翁与寺都已消失得无影无踪,抬头却见文殊菩萨乘金毛狮子在五色云中款款飘游。后来,文喜前往洪州观音寺向仰山禅师参学,契悟心要,并担当寺里的煮饭工作。一日,厨房的蒸汽中忽然显现出文殊菩萨的形象,文喜举起勺子便打,并说道:“文殊自文殊,文喜自文喜,岂能乱我心。”

文殊菩萨风趣地说:“苦瓠连根苦,甜瓜彻蒂甜,修行三大劫,却被这僧嫌。” 14. 方 便 接 引

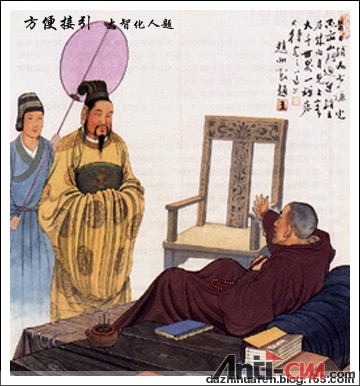

14. 方 便 接 引

赵州王前往拜访赵州从念禅师,从念禅师并未出迎,坐在禅床上会见他,并且先问:

“你明白我的意思吗?”

“不明白。”赵州王回答。

禅师见赵州王未明其意,于是,转而解释说:“自小持斋身已老,见人无力下禅床,请别见怪。”

赵州王非但不见怪,反而对从念禅师更加尊重,并于次日派一位将军前往赠送礼品。禅师听说后即下床相迎受礼。事后弟子们不解,就问从念禅师:“大王来时,你不下床,大王的部下来时,你却下床相迎,这是为什么?”

禅师对弟子们说:“你们有所不知,人分上中下三等,但并非以身份而论。上等人来时,禅床上应对;中等人来时,下禅床接待;末等人来时,要去山门外迎接。”

弟子们言下有悟。

15. 刻 不 容 缓

15. 刻 不 容 缓

日本亲鸾上人九岁时,就有出家学道的决心。他请求慈镇禅师为他剃度,慈镇禅师问他:

“你年纪这么小,怎么会想到要出家呢?”

亲鸾说:“我的父母都已去世,我不知道为什么人一定要死亡?为什么我会与父母分离?听说和尚知道这些道理,所以要跟和尚出家。”

慈镇禅师非常赞许他的志愿,说道:“好!我明白了,我愿意收你为徒。不过,今天太晚了,待到明日一早,就为你剃度吧!”

亲鸾听了后,又欢喜又着急,催促道:“师父,可是我不能保证我的这个决心是否可以保持到明天。而且师父已经老了,谁能保证明早起床时还活着?”

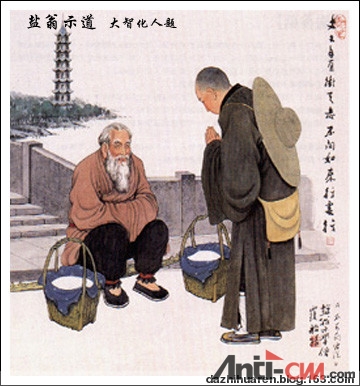

慈镇禅师觉得孩子的话完全合乎道理,十分肯定地说:“你说得对,现在我就为你剃度!” 16. 盐 翁 示 道

16. 盐 翁 示 道

有一僧去拜访覆船禅师,路上遇见一位卖盐老翁。僧问:

“我要拜访覆船禅师,请问路怎么走?”

老翁久久无语,于是僧再问:“请问去覆船的路怎么走?”

不料老翁反问道:“你耳朵聋吗?”

僧不解地问:“你向我说什么了?”

“向你说去覆船的路。”老翁说。

“难道你老人家也会禅吗?”

“别说会禅,连佛法也尽会。”

于是僧说:“既然会禅,那请你说说看。”

老翁指着篮中的盐问道:“你把这个叫作什么?”

僧答道:“盐。”并反问道:“你叫作什么?”

老翁答道:“不可向你说是盐!”

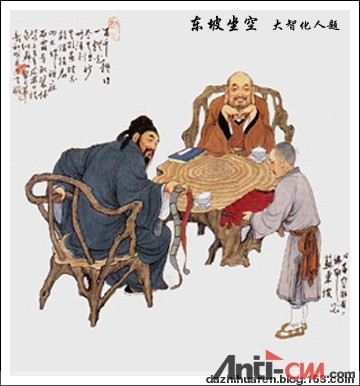

17. 东 坡 坐 空

17. 东 坡 坐 空

一日,佛印禅师与几个弟子刚在室内坐定,他的老朋友东坡居士忽然到访。佛印禅师环顾室内已无空座,便顺口说道:

“这里已无坐处,居士想要往哪里坐呢?”

“那就以禅师的四大之身为坐。”喜欢禅辩的东坡居士半开玩笑地答道。

禅师说:“我有一问,你若答得上来,任凭随便坐。若答不上来,要输你腰上系的那副玉带。敢吗?”

东坡欣然承诺。

禅师问道:“居士说要以我的四大之身为座,可是这四大之身本来是空,你往哪里坐呢?”

东坡一时答不上来,便真将玉带解了下来,留在寺里作为纪念,至今仍保存在金山寺。

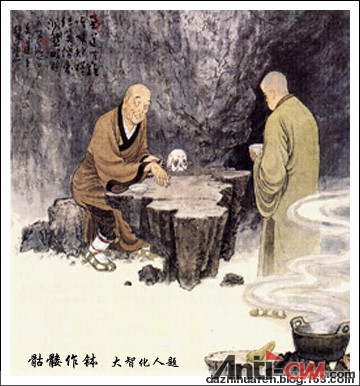

18. 骷 髅 作 钵

18. 骷 髅 作 钵

文道是个云水僧,久仰慧薰禅师的道风,千里迢迢来到禅师居住的洞窟前,礼拜道:

“末学文道,素仰禅师高风,专程来亲近、随侍,请和尚慈悲开示!”

因时至傍晚,慧薰禅师说:“天色已晚,先住一宿再说吧!”

第二天早晨,文道醒来时,慧薰禅师早已起身,并煮好了粥。用餐时,因洞中并没有多余的碗,慧薰禅师就随手在洞外拿了一个骷髅头骨,盛粥给文道。文道感到十分不安,不肯使用。于是慧薰禅师说:

“你以净秽和爱憎的妄情处事接物,如何能够得道呢?”

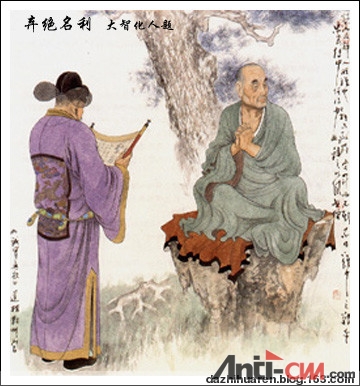

19. 弃 绝 名 利

19. 弃 绝 名 利

道楷禅师出家时,曾在父母面前发了重誓:“不为利名,专诚学道,苟渝愿心,当弃身命。”得道后,大阐禅门宗风,远近闻名。地方官吏奏知朝廷,皇上赐紫方袍,号定照禅师,以示表彰。禅师谢恩后,向来使说明原因,不肯接受赏赐。皇上再次降旨,禅师仍然坚辞不受,由此因抗旨获罪,并将发配淄州。官吏因敬佩禅师之德行和威望,示意禅师称病便可免刑。官吏问道:

“你是否患病?”

“没病。”禅师答。

“听说身上有疮疤。”

“以前有,现在好了。”

官吏让禅师再考虑考虑,禅师说道:

“你的厚意我领了,但不可以妄语求安。”

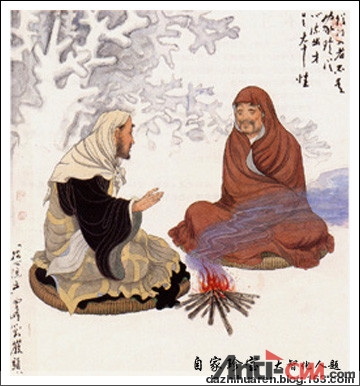

于是恬然前往淄州服刑,送行者多如潮涌。 20. 自 家 珍 宝

20. 自 家 珍 宝

雪峰禅师随岩头禅师去澧州,途中遇雪,不能前进,滞留数日。雪峰禅师每天都是精进坐禅,毫不懈怠。而岩头禅师只是吃饭睡觉,显得十分悠闲。

雪峰禅师抱怨道:“师兄,你总是睡觉,怎么不管我?”

岩头禅师:“你一直坐着干什么?”

雪峰禅师指着自己的胸口说:“我心未安,怎敢自欺欺人?”

岩头禅师觉得机缘成熟,就满怀慈悲地说:

“果真如此的话,你把自己的见解告诉我。对的我为你印证,不对的我替你破除。”

雪峰禅师就把自己所学的禅法心要讲述了一番。岩头禅师听了后,便高声说道:

“你没有听说过吗?从门入者不是家珍。”

雪峰禅师:“我以后该怎么办呢?”

岩头禅师:“真正的契悟,在于直下承当。假如你宣扬大教的话,所讲言语,必须要从自己胸中流出,要能顶天立地而行。”

雪峰禅师闻后大悟,连忙起身礼拜。

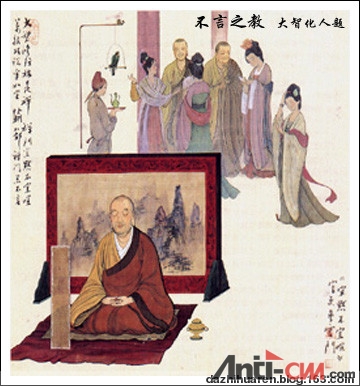

21. 不 言 之 教

21. 不 言 之 教

五代时的后汉刘王礼请云门禅师及其寺内僧众到王宫内过夏。刘王及其眷属供养众僧,并向他们问法参禅,莺莺燕燕,热闹非凡,唯有云门禅师一人默然端坐。

有一位值殿的官员,经常看到这种情形,于是向云门禅师请示法要,云门禅师总是一默,并不作答。这位官员有所契悟,便写了一首诗贴在殿前。诗中写道:

“大智修行始是禅,禅门宜默不宜喧,万般巧说怎如实,输却禅门总不言。”

22. 三 业 归 心

22. 三 业 归 心

有一次,诗人白居易请问惟宽禅师道:

“身口意如何修行?”

惟宽禅师:“无上菩提者,被于身为律,说于口为法,行于心为禅。应用者三,其致一也。如江淮河汉,各处异名。名虽不一,水性无二。律即是法,法不离禅,身口意皆不离于心也。云何于中,妄起分别?”

白居易:“既无分别,何以修心?”

惟宽禅师:“心本无损伤,云何要修理?要知道,无论是垢是净,一切勿起念!”

白居易:“不起垢念,当然是应该的,不起净念,怎么可以呢?”

惟宽禅师:“黄金虽好,但金屑进入眼睛是会致病的。乌云会遮蔽天空,白云同样也会遮蔽天空。”

白居易:“无修无念,又何异于凡夫?”

惟宽禅师:“凡夫无明,二乘执着,离此无明和执着的二病,是名真修。真修者,不宜太勤,亦不得忘失。勤者近于执着,忘者即落于无明,此即是心要!”

白居易有悟,后终于成为佛法的践行者。 23. 和 谐 法 侣

23. 和 谐 法 侣

宋朝时,惟则禅师在浙江天台山修行。 他自己搭建了草庵,以山中野果充饥,常年独居在山中。一天,一个樵夫路过庵边,见到惟则禅师,好奇地问道:“你在此住多久了?”

惟则禅师回答道:“大概已易四十寒暑。”

樵夫又问:“你一个人在此修行吗?”

惟则禅师点头道:“丛林深山,一个人在此都已嫌多,还要多人何为?”

樵夫:“你没有朋友吗?”

惟则禅师拍掌作声,只见好多虎豹鸟兽由庵后出来。樵夫大惊,惟则禅师又示意虎豹退回庵后,说道:

“朋友很多,大地山河,树木花草,虫蛇野兽,都是法侣。”

樵夫非常敬佩,自愿皈依作为弟子。 24. 端 拱 无 为

24. 端 拱 无 为

清朝顺治皇帝特诏迎玉琳国师入宫,请示佛法。顺治皇帝问道:

“楞严经中,有所谓七处征心,求证心在何处。请问心在七处,还是不在七处?”

玉琳国师答:“觅心了不可得。”

顺治皇帝:“悟道的人,还有喜怒哀乐否?”

玉琳国师:“什么叫做喜怒哀乐?”

顺治皇帝:“山河大地从妄念生,妄念若息,山河大地还有也无?”

玉琳国师:“如人从梦中醒,梦中之事,是有是无?”

顺治皇帝:“如何用功?”

玉琳国师:“端拱无为。”

顺治皇帝:“如何是大?”

玉琳国师:“光被四表,格于上下。”

顺治皇帝:“本来面目如何参?”

玉琳国师:“如六祖所言,不思善,不思恶,正恁么时,如何是本来面目?”

后来顺治皇帝逢人便道:“与玉琳国师一席话,真是相见恨晚。”

|