|

|

60 Jahre Volksrepublik China"Lang lebe das Volk!"http://www.zeit.de/2009/41/Mao

Vor 60 Jahren rief Mao Tse-tung die Volksrepublik China aus. Sein Triumph mündete in eine Schreckensherrschaft, die Millionen Chinesen Not und Tod brachte.

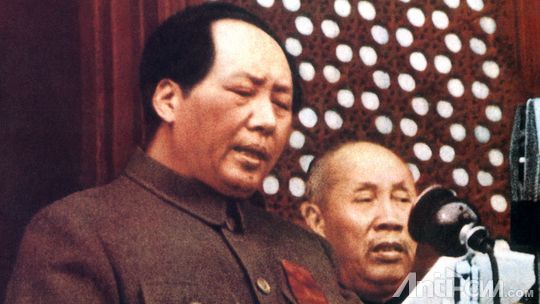

Am 1. Oktober 1949 verkündet der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Mao Tse-tung auf dem Söller am Tor des Himmlischen Friedens die Gründung der Volksrepublik China

Es ist nicht gerade eine mitreißende Rede, in der am 1. Oktober 1949 der Vorsitzende der Kommunistischen Partei die Gründung der Volksrepublik China verkündet. Mao Tse-tung, wie er da in Peking auf dem Söller am Tor des Himmlischen Friedens steht, wirkt nervös.

Anzeige

Er räuspert sich nach jedem Satz, zählt langweilig eine Reihe von Ernennungen auf, gibt nichts Programmatisches von sich. Aber seine Kernbotschaft, vorgetragen zehn Tage zuvor beim Zusammentritt des Volksrates, klingt mit Macht noch immer nach. Sie hat weltgeschichtliches Gewicht: »Unsere Nation wird nie wieder eine gedemütigte Nation sein. China hat sich erhoben!«

Die hunderttausend Menschen, die sich auf dem Tiananmen-Platz versammelt haben, jubeln dem Sieger des chinesischen Bürgerkriegs zu. »Lang lebe der Vorsitzende Mao!«, skandieren sie. Er aber geht, aufgeregt winkend, auf der Balustrade des Tores hin und her und ruft Mal um Mal: »Lang lebe das Volk!«

Mao war erfüllt von seinem Triumph. Landstrich um Landstrich hatten die kommunistischen Truppen seinem Gegenspieler entrissen, dem Nationalisten-Chef Chiang-Kai-shek, geschlagen zog sich der Generalissimus mit Chinas Goldreserven und den Schätzen des Nationalmuseums auf die Insel Taiwan zurück.

Mehr zum Thema

Zwei Millionen Kuomintang-Anhänger folgten ihm dorthin; die Zahl der Inselbewohner stieg damit auf acht Millionen. Mao Tse-tung jedoch herrschte jetzt auf dem Festland über 550 Millionen Chinesen.

»China hat sich erhoben!« Im Jahre 1817 hatte der nach St. Helena verbannte Napoleon geweissagt: »Wenn China erwacht, wird die Welt erzittern.« Nun war der napoleonische Moment gekommen.

Maos Ausrufung der Volksrepublik setzte einem Jahrhundert der nationalen Schmach, der Erniedrigung, Unterjochung und Zerstückelung durch fremde Mächte ein Ende. Der blutige Bruderkrieg der vorausgegangenen 25 Jahre verebbte zu einer noch lange anhaltenden Propagandaschlacht. Bald schon war nicht mehr der geringste Zweifel daran erlaubt, wer das wiederauferstehende Reich der Mitte in die Zukunft führen werde: Mao Tse-tung.

"Lang lebe das Volk!" »Das Land muss zerstört und dann neu geformt werden«

Der Mann, der das Antlitz Asiens verändern sollte wie kein Herrscher seit dem Mongolenfürsten Dschingis Khan im 13. Jahrhundert, wurde 1893 als Sohn eines wohlhabenden Bauern und Reishändlers im Ort Shaoshan in der südchinesischen Provinz Hunan geboren. Er hing an seiner Mutter, einer gläubigen Buddhistin, und hasste seinen gestrengen Vater (»der erste Kapitalist, durch den ich zu leiden hatte«).

Mit sechs Jahren fing er an, auf dem Hof zu arbeiten, mit acht begann er, die konfuzianischen Klassiker zu studieren und sich in den Künsten des Prosaschreibens, der Poesie und der Kalligrafie zu bilden. Er zeigte sich als ein ungebärdiger Schüler, der all seine Lehrer zur Verzweiflung brachte. Als er 15 war, verließ er Shaoshan.

In der nahen Provinzhauptstadt Changsha, wo er sich als lesegieriger Autodidakt die Geografie und Geschichte fremder Länder aneignete, erlebte er die Revolution, in der die Mandschu-Dynastie gestürzt und die Republik ausgerufen wurde. Fünf Jahre besuchte er danach eine Lehrerakademie, wo ihm zum ersten Mal die Begriffe »Sozialismus« und »Kommunismus« begegneten.

Es waren prägende Jahre. In seinen Anmerkungen zu einem Buch des hierzulande längst vergessenen Berliner Philosophieprofessors Friedrich Paulsen finden sich Aussagen, die schon den Kern seiner späteren Herrschaftsmaximen ahnen lassen. Dabei stellte er weder sein Ego unter den Scheffel, noch verbarg er seine radikalen Ansichten.

Etwa: »Menschen wie du und ich sind nur sich selbst verpflichtet.« Oder: Die »großen Helden« (wozu er sich durchaus zählte) müssten Einschränkungen und Zwänge mit ihrer gewaltigen Charakterstärke hinwegfegen. Weiter: »Kriege werden nie aussterben… Die ideale Welt der großen Gleichheit und Harmonie ist ein törichtes Konzept.« Schließlich und vielleicht am wichtigsten: »Das Land muss zerstört und dann neu geformt werden.« Diesen Grundsatz übertrug er auf die ganze Welt, die Menschheit, ja auf das Universum: »Menschen wie ich sehnen sich nach seiner Zerstörung, denn wenn das alte Universum zerstört ist, wird ein neues gebildet. Das ist doch besser!«

Nach Stationen als Hilfsbibliothekar an der Pekinger Universität, Geschichtslehrer und Herausgeber einer militanten Studentenzeitschrift in Changsha fand Mao 1920, eher durch Zufall, Kontakt zu den Gründern der Kommunistischen Partei. Noch nicht Mitglied, eröffnete er in Changsha eine Buchhandlung für Parteiliteratur.

Im Sommer 1921 nahm er am ersten KP-Kongress in Shanghai teil. Seither führte er, aus Moskauer Kassen üppig subventioniert, das Leben eines Parteisekretärs – eines Berufsrevolutionärs. Er war 27 Jahre alt.

"Lang lebe das Volk!"Von Anfang an spielte Mao in der Kommunistischen Partei eine große Rolle: als unermüdlicher Agitator und Organisator. Von Anfang an spielte er aber auch eine der Moskauer Partei höchst unbequeme Rolle: als Verfechter des »chinesischen Weges« zum Kommunismus – eines Weges, auf dem nicht das städtische Proletariat, sondern die Bauernmassen Chinas vorangehen sollten.

»Stützen wir unseren Widerstand auf die Bauernmassen«, lehrte Mao im Widerspruch zu allem, was in Sowjetrussland galt. In zwei Schriften vertrat er eine radikale Landreform und forderte die Kommunistische Partei auf, die Bauern zu organisieren. Die Mehrheit des Politbüros, dem er seit 1927 angehörte, lehnte indes die Veröffentlichung solch ketzerischer Ideen im Parteiorgan ab. Mao brachte dies nicht davon ab, die Bauern aufzuwiegeln, die im ganzen Land unter den ausbeuterischen Grundherren litten.

Auf Geheiß Moskaus arbeiteten die chinesischen Kommunisten damals eng mit der nationalistischen Kuomintang zusammen, an deren Spitze nach dem Tode von Sun Yat-sen, des ersten Präsidenten der Republik China, der Marschall Chiang Kai-shek getreten war. Im September 1927 erhoben sich, aufgewiegelt von Mao, in der Provinz Hunan die Bauern.

Ihr »Ernteaufstand« schlug jedoch fehl. Mao musste in doppelter Hinsicht dafür büßen. Das Zentralkomitee, das seine Strategie missbilligte, schloss ihn aus dem Politbüro aus, und Chiang Kai-sheks Armee begann die Jagd auf den kommunistischen Bauernführer. Es war der Beginn einer Auseinandersetzung, die erst 1949 entschieden wurde – zugunsten des Gejagten.

Mehr zum Thema

Stalin bekämpft ihn zunächst, Mao siegt aus eigener Kraft

Weder das Scherbengericht seiner Genossen noch die Angriffe der Kuomintang konnten Mao entmutigen. Mit dem Rest seiner Streitkräfte, ganzen tausend Mann, zog er sich ins Jinggang-Gebirge zurück. Bald hatte er wieder 11.000 Mann um sich versammelt, allerdings eine zerlumpte, hungernde und schlecht ausgerüstete Streitmacht. Er begann, Dorfsowjets einzurichten. Im Winter 1928 gab auch in Moskau die Komintern seinem Unternehmen ihren Segen. Anfang 1929 verließ Mao seinen Schlupfwinkel und zog mit seinen Truppen in die Provinz Kiangsi, wo er die erste chinesische Sowjetregierung bildete. Damit begann sein Aufstieg zur Macht.

Der Bauernsohn aus Shaoshan überlebte fünf Vernichtungsfeldzüge Chiang Kai-sheks. In den Jahren der Verfolgung wurde er zum gewieftesten Guerilla-Taktiker der Weltgeschichte. In einfachen Versen legte er seine militärische Doktrin nieder. Seine Grundregel: »Naht der Feind, so weichen wir; flieht der Feind, so stören wir; weicht der Feind, so folgen wir; ist er müde, schlagen wir.«

Vier Jahre lang widerstand die Rote Armee mit dieser Taktik den Angriffen der Nationalisten, aber schließlich wurde die Übermacht zu groß. Fast eine halbe Million Mann setzte Marschall Chiang Ende 1933 gegen die Kommunisten in Marsch. Maos Lage in Kiangsi wurde unhaltbar. Kurzerhand entschloss er sich zum Durchbruch.

Unter dem Namen »Langer Marsch« ist dieses Unternehmen in die Geschichte eingegangen – ein Unternehmen, das seit der Anabasis des griechischen Feldherrn Xenophon ohne Beispiel war. Zehntausend Kilometer – 25.000 li – marschierten die Kommunisten von Kiangsi in die nordwestliche Provinz Shaanxi.

Sie mussten bis weit nach Tibet ausschwingen, um ihren Feinden zu entgehen. Die unwirtlichsten Gebiete Chinas durchmaßen sie, überwanden 5000 Meter hohe Pässe in den Schneebergen und überquerten reißende Flussläufe. Sie waren 368 Tage lang unterwegs, kämpfend, hungernd, von Krankheiten geplagt. Von den 86.000, die im Oktober 1934 aufgebrochen waren, kamen nur 4000 in den Lößbergen Nordchinas an.

"Lang lebe das Volk!"Mao hatte Glück auf dem langen Marsch. Er wurde nicht ein einziges Mal verwundet und überstand die Strapazen verhältnismäßig gut (allerdings musste er seine zwei kleinen Söhne unterwegs zurücklassen; er fand sie nie wieder). Gelassen merkte er später einmal an, er habe von nichts anderem als »von einer wütenden Hoffnung« gelebt. Unverdrossen glaubte er an den Sieg der Revolution.

Die Welt vergaß ihn und seine Rebellen in Shaanxi, wo er einen regelrechten Sowjetstaat aufbaute. Sie horchte erst wieder auf, als Chiang Kai-shek im Dezember 1936 gekidnappt wurde und danach mit den Kommunisten seinen Frieden machte. Gemeinsam wollten sie im japanisch-chinesischen Krieg gegen die Soldaten des Tennos kämpfen.

Es war von Anfang an ein brüchige Allianz. Der Kampf gegen die Japaner bot Mao die Bühne, auf der er sich allmählich wieder in den Vordergrund spielte. Sein Motto beim Umgang mit der Kuomintang war: »70 Prozent Förderung der kommunistischen Interessen, 20 Prozent Kompromiss, 10 Prozent Kampf gegen die Japaner«. Das Rezept erwies sich als höchst erfolgreich. Die Kommunisten wurden immer stärker.

Bis 1945 wuchs die Zahl der Parteimitglieder auf 900.000 an. Die Rote Armee zählte um diese Zeit fast drei Millionen Mann. Stück um Stück entriss sie den Nationalisten nun immer größere Teile Chinas, obwohl die Amerikaner und erstaunlicherweise auch die Russen Marschall Chiang stützten. Erst im April 1949, als Maos Heere über den Jangtse nach Süden vorstießen, änderte sich Stalins Haltung.

Als Mao Tse-tung am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China ausrief, konnte er für sich in Anspruch nehmen, seine Herrschaft ohne sowjetische Hilfe errichtet zu haben. Er war keine Marionette des Kremls. Nach Moskau, wohin er im Dezember 1949 für neun Wochen reiste, um dort einen Freundschafts-, Bündnis- und Beistandsvertrag abzuschließen, kam er als Revolutionär aus eigenem Recht, als Sieger aus eigener Kraft.

Die historische Größe Maos, des Befreiers, erweist sich in seiner Beharrlichkeit während der Kampfjahre; sie ließen ihn zu einem der großen Beweger und Gestalter des 20. Jahrhunderts werden. Doch sein Bild wird verdunkelt von der Sprunghaftigkeit, der Brutalität und der Unvernunft der Politik, die er in dem Vierteljahrhundert nach seiner Machtergreifung betrieb; sie machten ihn zum Dschingis Khan des Jahrhunderts.

Die Erinnerung an seinen Sieg weckt noch heute Stolz in den Herzen der Chinesen, doch die Erinnerung an die bedrückende Herrschaft des »Großen Steuermanns«, seine Irrtümer, Fehler und Grausamkeiten durchtränken ihren Stolz mit Bitterkeit. Wenn sie derzeit die Pekinger Ausstellung über Die glorreichen 60 Jahre seit der Gründung der Volksrepublik besuchen, müssen sie sich eingestehen, dass die 27 Jahre unter Mao Tse-tung 27 verlorene Jahre waren, Jahre des Leidens auch, der Misserfolge und Katastrophen.

Bis 1949 hatte Maos politischer Realismus seinen revolutionären Messianismus im Zaum gehalten, danach überlagerte utopisches Eiferertum seinen Sinn für die Realitäten. Nun machte er die Maximen, die er als Student in Changsha formuliert hatte, zur Richtschnur seines Regierungshandelns. Nur sich selber sah er sich verpflichtet. Harmonie hielt er für ein törichtes Konzept (erst seine Nachfolger erhoben die konfuzianische Idee wieder zur Leitlinie). Zerstörung betrachtete er, eine Art jakobinischer Schumpeter, als die Mutter aller Neuerung.

Der Despot zwang dem Reich eine eherne Ordnung auf und ließ sich von seinen hypnotisierten, einer systematischen Gehirnwäsche unterzogenen Untertanen so hemmungslos verehren wie kein Sterblicher vor ihm. Aber daneben lauerte in ihm der Anarchist, der Mal um Mal die Ordnung zerschlug, die er doch selbst geschaffen hatte, und das Land mutwillig immer wieder ins Tohuwabohu stürzte, weil er fanatisch an die schöpferische Kraft des Chaos glaubte – nach seiner abstrusen Devise: »Es herrscht große Unordnung unter dem Himmel, die Lage ist ausgezeichnet.« Man müsse, behauptete er, alle zehn Jahre eine Kulturrevolution anzetteln, um die Menschen aus ihrem Trott zu rütteln.

"Lang lebe das Volk!"Kaum war er an der Macht, ließ er die Hunde des Terrors los. Als Erste mussten die Bauern dran glauben. Er ließ ihnen gewaltsam ihre Erntevorräte wegnehmen. Hunderttausende von Grundbesitzern wurden in den Selbstmord getrieben oder umgebracht. Dann gerieten »Konterrevolutionäre«, »Banditen« und »Spione« ins Visier.

Die Aburteilungen und Hinrichtungen wurden vor herbeibefohlenen Menschenmengen inszeniert. Millionen wurden exekutiert, weitere Millionen in Arbeitslager und Gefängnisse gesteckt (27 Millionen dürften dort unter Maos Herrschaft ums Leben gekommen sein; in jedem Jahr befanden sich 10 Millionen in Lagern und Zuchthäusern, von denen ein Zehntel starb). »Wir müssen töten«, postulierte Mao, »und wir müssen sagen, dass es gut ist zu töten.«

Eine Kampagne jagte die andere. Erst wurden die Intellektuellen zur »Gedankenreform« gezwungen, dann brach der Große Steuermann 1957 arglistig die Hundert-Blumen-Kampagne vom Zaun. »Lasst hundert Blumen blühen und hundert Gedanken miteinander wetteifern«, lautete das Motto. Es war eine Falle: Wer immer von den fünf Millionen Intellektuellen Kritik äußerte, mindestens eine halbe Million, wurde alsbald des »Rechtsabweichlertums« bezichtigt.

Allein in Maos Heimatprovinz Hunan wurden 100.000 Schriftsteller, Künstler und Akademiker angeprangert, 10.000 verhaftet und 1000 umgebracht. Kurz darauf, 1958, kam Maos »Großer Sprung nach vorn«, eine rauschhafte Kraftanstrengung, die kommunistische Gesellschaft der Gleichen zu verwirklichen, die Bauern in die Volkskommunen zu treiben und in kleinen Schmelzöfen aus Lehm die Stahlproduktion auf Weltniveau zu bringen.

Der Sprung führte geradewegs ins Chaos, warf die Modernisierung der Wirtschaft um Jahre zurück und löste eine Hungersnot aus; 38 Millionen Menschen starben an Unterernährung und Überarbeitung.

Nicht minder verheerend wirkte sich keine zwanzig Jahre später die Große Proletarische Kulturrevolution aus. Sie sollte »die Machthaber, die den kapitalistischen Weg gehen«, niederschlagen.

Speerspitze der Bewegung war Jiang Qing, die Ehefrau Maos, mit drei Gefolgsleuten aus Shanghai – die nachmals desavouierte und verurteilte »Viererbande«. Aber Mao deckte mindestens anfänglich den Irrsinn, ja: Er hatte ihn selber losgetreten und die Jugend zur Eskalation der Gewalt angetrieben. Er hetzte die Jugend auf die Partei: »Lasst die kleinen Teufel los! Bombardiert die Hauptquartiere!«

Von 1966 bis 1969 marschierten 50 Millionen aufgehetzte Pimpfe der Roten Garden durch das Land, terrorisierten das Volk und zerstörten Kulturgüter; ausländische Botschaften gingen in Flammen auf; es herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände. Jahrelang blieben Universitäten und Schulen geschlossen. Die Produktion kam zum Erliegen.

Millionen Parteifunktionäre wurden geschasst, viele gefoltert oder zu Tode geprügelt. Mindestens drei Millionen Menschen starben in den zehn Jahren zwischen dem Beginn der Kulturrevolution und Maos Tod. 100 Millionen, gab die Parteiführung später zu, haben auf die eine oder andere Weise unter der Verfolgung gelitten. Die 27 Jahre von Mao Tse-tungs Herrschaft brachten nach den Recherchen seiner Biografen Jung Chang und Jon Holiday 70 Millionen Chinesen den Tod.

"Lang lebe das Volk!"Er spielt mit der Idee eines Atomkriegs gegen die USA

Als er im September 1976 in Peking starb, war die Gesellschaft verschreckt und verängstigt, servil und steril. Die Wirtschaft krebste dahin, die Industrie lag am Boden; Maos erklärte Absicht, England binnen 15 Jahren ökonomisch einzuholen und zu überholen, war nie mehr als eine wirklichkeitsfremde Prahlerei. Und auch seinen Weltmachtsambitionen war die Erfüllung versagt geblieben.

5000 Jahre lang hatten die Chinesen an der Weltgeschichte teilgehabt, aber nicht an der Weltpolitik. Dies änderte sich auch unter Mao kaum. Seine Außenpolitik blieb gekennzeichnet von phänomenaler Unstetheit.

Er trieb, wie wir heute wissen, wenige Monate nach seiner Machtübernahme Kim Il Sung in den Koreakrieg, in dem am Ende auch 400.000 chinesische Soldaten ihr Leben lassen mussten. Im Jahre 1962 brach er im Himalaya einen Krieg mit Indien vom Zaun; 1969 führte seine Russlandpolitik am Ussuri zum Konflikt mit der sowjetischen Armee; 1979 fiel er über Vietnam her. Er wollte China zur Supermacht erheben, ließ Kernwaffen entwickeln und spielte mit der Idee eines Atomkrieges gegen Amerika; auf einige Hundert Millionen Tote kam es ihm dabei nicht an (»Der Imperialismus würde ausgelöscht, und die ganze Welt würde sozialistisch«).

Von einer »Weltkontrollkommission« träumte er, in der China den Ton angab. Bald pries er die Volksrepublik als »Arsenal der Weltrevolution« an, bald predigte er der Dritten Welt friedliches Zusammenleben, bald forderte er die »Dörfer« der Welt auf, die »Städte« zu vernichten. Zeitweise betrieb er gar keine Außenpolitik. In den Jahren der Kulturrevolution wurden die Botschafter nach Hause gerufen; Rüpeleien ersetzten die Diplomatie. Wirkliches Gewicht brachte China erst nach Maos Tod auf die Waagschalen der Weltpolitik.

Mehr zum Thema

Mao zählt zu den großen Gestalten des 20. Jahrhunderts, faszinierend und abstoßend zugleich. Er war ein Mann voller Widersprüche. Vieles Unvereinbare steckte in ihm: ein Patriot, Philosoph und Poet; ein Kämpfer, Stratege und Intrigant; ein feinnerviger Ästhet und ein brutaler Unterdrücker; ein Lüstling und Wüstling; ein Träumer und ein eifernder Rechthaber.

Auch heute noch hängt sein Bildnis beherrschend am Tor des Himmlischen Friedens, von wo er vor 60 Jahren die Volksrepublik China ausrief. Gegenüber, in der Gedenkhalle am anderen Ende des Tiananmen-Platzes, liegt er wächsern, unter Glas, in seinem Sarkophag. 17 wuchtige Schriftzeichen verkünden: »Ewiges Gedenken und ewiger Ruhm dem großen Führer und Lehrer, dem Vorsitzenden Mao Tse-tung«.

Weit her ist es nicht mehr mit dem Gedenken. Deng Xiaoping, der Nachfolger, hat Mao ins Mausoleum verbannt und seine Politik ins Museum. Erst unter ihm, der die Lehren des Großen Steuermanns auf den Kopf stellte, hat China die ihm gebührende weltpolitische Rolle gefunden. Wahre geschichtliche Größe werden die Chinesen eines Tages Deng zubilligen, nicht dem Bauernsohn Mao aus Shaoshan.

|

das, lang, lebe, quot, Volk, das, lang, lebe, quot, Volk, das, lang, lebe, quot, Volk

评分

-

1

查看全部评分

-

|